শারদপ্রাতের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঃ

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর;

ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;

প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা!

দূর দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন ও শান্ত একটা নীল আকাশ,

আর তাতে ধবধবে সাদা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের ভেলা যেন প্রকৃতিকে জানিয়ে দিল-

এবারে তুমি ওঠো সেজে!

সাথে সাথেই শুভ্র শিউলি তাঁর অপরূপ লাবণ্য ও মন মাতানো মিষ্টি সুবাস,

দিকে দিকে কাশফুল আর জুঁই, মালতী, কামিনী, টগরের মিলিত সমারোহে যেন,

প্রকৃতিও শুরু করে দিল তাঁর অপরূপ রূপের বর্ণনা!

আর শরতের দুর্গাপুজোর আগমনীর এই সংকেত পেয়েই বিশেষত বাঙালির মন আনন্দে হয়ে উঠল প্রায় দিশেহারা।

চতুর্দিকে সাজো সাজো রবে বাড়ির গিন্নী ও ছেলে-মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পুজোর কেনাকাটা করতে।

কোথাও পার্লারে যাওয়া, কোথাও বা বিদেশের প্রবাসী বাঙালিরা নিজের দেশে ফেরার প্রবল আকুতি!

সব মিলিয়ে এ যেন এক অন্য অনুভূতি, এ এক ভিন্ন আনন্দচক্র!

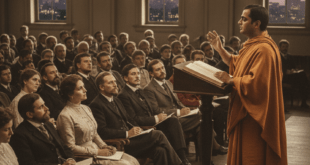

সামাজিক বাধা ও কুসংস্কারঃ

কিন্তু বিষয়টা হল কায়েতের ছেলে হয়ে,

মহালয়ার মতন এক পবিত্র ভোরে,

আকাশবাণী থেকে তিনি কিনা সরাসরি করবেন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-তে চণ্ডীপাঠ!

এটা কেমন কথা?

এ যে কানে শোনাটাও পাপ।

সমাজের লোকে তো তাহলে ছিঃ ছিঃ করবে।

রেডিও অফিসের আনাচেকানাচে এ হেন নেতিবাচক গুঞ্জনকে উপেক্ষা করেও,

অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ও গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিক (পদ্মশ্রী ও দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত)

কিন্তু ছিলেন নাছোড়বান্দা।

‘বাঙালি, মহালয়া’র ভোরের সূর্য দেখবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-এর স্তোত্রপাঠ শুনেই!’

এমনকি কায়েত বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেই স্বয়ং বীরেন্দ্র’র অনুরোধ-উপরোধ,

বা আবেদন-নিবেদনও তিনি তোলেননি কানে।

( শোনা যায়-

মেন্টাল হস্পিটালে ট্রিটমেন্ট চলাকালীন,

তিনি সেখানের কর্মে নিযুক্ত মানুষজনদের ডেকে অনুরোধ করতেন শুধু একটা চক তাঁকে দেওয়ার জন্যে।

আর বদ্ধ ও নিস্তব্ধ কুঠুরির চারদিকের দেওয়াল ও মেঝে জুড়ে ছিল শুধু ম্যাথের ইকুয়েশনস,

ফর্মূলা আর বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা।

যেগুলো দিবারাত্র তিনি সমাধান করতেন, মুছতেন আবার লিখতেন, সমাধান করতেন।

পড়ুনঃ বিষ্ময়কর গণিতবিদের শেষ ঠিকানা- রাস্তার আবর্জনায়! )

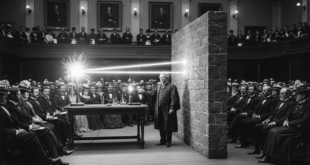

মহিষাসুর বধ ও শারদ বন্দনা- সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তঃ

সাল ১৯৩১, অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!

ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি-অল ইন্ডিয়া রেডিও-আকাশবাণী

থেকে, শরৎকালে ( আশ্বিনের কোনো এক ভোরে ) বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে,

প্রথম শুরু হল- ‘মহিষাসুর বধ ও শারদ বন্দনা’

পরবর্তীতে ১৯৩৭ সাল থেকে এই অনুষ্ঠানই পরিচিত হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী নামে।

গাম্ভীর্যে ভরপুর ও শিহরণ জাগানো ঐতিহাসিক সেই স্তোত্রপাঠেই শ্রোতারা প্রথমবার পেলেন,

দেবী বন্দনার সেই অমলিন স্বাদ!

যেন মুখরিত হয়ে উঠল স্টুডিও রুমের সমগ্র পরিবেশ।

পাঠ এগিয়ে চললো যত, ততই যেন ক্রমশঃ তাতে ডুবে গেলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ।

বিনীত আহ্বান জানাতে জানাতে, মন্ত্র পাঠ শেষের দিকে,

সারা মন জুড়ে একমাত্র দুর্গা মায়ের গহীন স্মরণে,

শরতের শিশির বিন্দুর মতন তাঁর চিবুক বেয়ে নেমে এল পবিত্র জলের ধারা!

সবকিছুকে ছাপিয়ে যেন, বারেবারে বেরিয়ে আসতে লাগলো সেই দরাজ কণ্ঠর,

গুরুগম্ভীর ও আত্মা নিংড়ানো আকুতি’র মাতৃবন্দনা!

সে ভোরের সূর্যটাও যেন তাঁর রক্তিম আভা ছড়াতে ছড়াতে স্তব্ধ হয়ে গেছিল সেই উদাত্ত

‘মা’ ‘মা’ ডাক শুনে!

স্তম্ভিত ও বাকরূদ্ধ হয়ে শুনলেন শ্রোতারা,

আর চারিদিকে তখন শুধুই আন্দোলিত হচ্ছে-

”আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর;

ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;

প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা!”

শ্রোতার মানসিক পরিস্থিতিঃ

এরপর, সম্পূর্ণ পরিবেশের চিত্রটাই গেল কেমন যেন উল্টে।

চারিদিকে সেই সমাজের-ই আকাশ জুড়ে উঠলো এক প্রশংসা-ঝড়,

সাথে জানার প্রবল আগ্রহ থেকে গুচ্ছখানেক প্রশ্ন-

‘উহ! অসম্ভব সুন্দর, ভাবতেই পারছিনা।

- কে করলেন, হৃদয়ের মাঝখান থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা,

গায়ে কাঁটা জাগিয়ে তোলা এই (দেখুন) চন্ডীপাঠ? - কি নাম তাঁর?

- ভদ্রলোক কোথায় থাকেন?

- উনি কি শিল্পী?’

পরবর্তী পরিস্থিতিঃ

কিন্তু এ প্রশ্ন সেদিন আর বোধ হয় এ ধরাধামে মুখ লুকোবার জায়গা পায়নি যে,

স্তোত্রপাঠ যিনি করেছিলেন, তিনি কোন বর্ণ বা গোত্রের ছিলেন?

আর ঠিক সেই যুগান্তকারী ইতিহাস রচনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত,

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ এই দুর্গোৎসব যেন পেয়ে গেল এক অন্য মাত্রা।

হয়ে উঠল শারদোৎসবের মূখ্য আরেক সংকেত হয়ে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয় মহিষাসুর বধ ও শারদ বন্দনা নামে,

যার সঙ্গীত পরিচালনা করেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক এবং শ্লোকপাঠ ও গ্রন্থনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই অনুষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’,

যা এখনও একই নামে সম্প্রচারিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বছর সঙ্গীতশিল্পীদের ঘটে বিভিন্ন পরিবর্তন।

পরবর্তীতে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়,

শ্যামল মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীর অসাধারণ কণ্ঠযোগে সমগ্র অনুষ্ঠানটি মাত্রা পায় এক অনন্যরূপে।

তবে প্রথমদিকের কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে পঙ্কজকুমার মল্লিক ছিলেন নিজেও,

সাথে ছিলেন- সুপ্রভা সরকার, ধীরেন বসু প্রমুখ।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও মহালয়াঃ

আজ মহালয়া ও বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

বীরুপাক্ষ (ছদ্মনাম) ওরফে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-এর মহালয়ার বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অকল্পনীয় সেই আবেদন,

প্রায় সমগ্র বিশ্বের বাঙালী হৃদয়ে জায়গা দখল করে নিয়েছিল এতটাই যে,

বেতার দ্বারা সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানকে আজও ‘মহালয়া’ বলে ভুল করে ফেলেন অনেকেই।

আসলে মহালয়া একটা তিথি আর অনুষ্ঠানটার নাম ‘মহিষাসুরমর্দিনী!’

জীবনী ও শিক্ষাঃ

৪ আগস্ট ১৯০৫-

কলকাতার আহিরীটোলার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

পিতা ছিলেন রায়বাহাদুর কালীকৃষ্ণ ভদ্র ও মা সরলাবালা দেবী।

প্রায় ১৩-১৪ টা ভাষা জানা বহুভাষাবিদ কালীকৃষ্ণ ভদ্র নিম্ন আদালতে কাজ করতেন দোভাষী হিসেবে।

পরবর্তীকালে অবশ্য বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

পিতার দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে বীরেন্দ্র ছিলেন ছোটো, বড় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ।

১৯২৮ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর কর্ম জীবনে প্রবেশ করে,

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাধিক ধ্রুপদি কাহিনিকে রূপ দেন বেতার নাট্যে।

এরপর ১৯৩০-এর দশকে তিনি যোগ দেন ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’তে।

আর ঠিক সেই সময় থেকেই দুর্গাপূজো উপলক্ষে,

দেবী দুর্গার পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে,

দুই ঘণ্টার সঙ্গীতালেখ্য ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি হয়ে পড়েন যুক্ত।

সেই সময়ের নিরিখে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ঠাকুমা ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা।

ইংরেজি ও সংস্কৃত বিষয়ে বেশ ভালো দক্ষতা ছিল তাঁর।

তিনি নিযুক্ত ছিলেন পাঞ্জাবের নাভা রাজ্যের মহারানি’র ব্যক্তিগত শিক্ষিকা হিসেবে।

আর বীরেন্দ্র’র সংস্কৃতের প্রথম পাঠ কিন্তু, সেই ঠাকুমার কাছেই।

এবং মাত্র দশ বছর বয়েসেই বীরেন্দ্র সেরে ফেলেন চণ্ডীপাঠ।

স্কুল জীবনে যে খুব একটা শান্ত ছিলেন তিনি, একথা কিন্তু নয়,

দুষ্টুমি ছিল তাঁর অভিনব।

নকল টিকি চুলের সঙ্গে বাঁধা, এর-ওর পিছনে লাগা,

আবার ক্লাসে নতুন কেউ এলে ল্যাং মেরে ফেলেও দেওয়া,

এসব নির্দ্বিধায় ও বেমালুম চলতো তাঁর।

দাদুর স্মৃতিচারণঃ

কয়েকটা প্রজন্ম ধরে বাঙালির মাতৃ-আবাহনের নাড়ির সঙ্গে,

যেন আজও অবিচ্ছেদ্য হয়েই আছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

আর এ যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল সেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে।

দাদুর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে নাতি সায়ন ভদ্র একবার বলেছিলেন,

“১৯৭২ সালের পর থেকে নিজেই নিজের রেকর্ড শুনতেন দাদু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ।

নিজের স্তোত্রপাঠ শোনার সময় আবেগে যখন তাঁর মন ভারী হয়ে আসত,

তখন অঝোরে জল পড়তো দাদুর চোখ দিয়ে।

দাদু বাঙালির কাছে যে ঠিক কী, তখন অনুভব করতে পারি নি।

পরবর্তীকালে বুঝতে পারি যে, আপামর বাঙালির কাছে দাদুর পরিচয়টা ঠিক কী?

একটা সময়ে দুশ্চিন্তায় এও ভাবতাম-

ধীরে ধীরে হয়তো হারিয়েই যাবে এই মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি।

কিন্তু তা হয় নি, যত দিন গেছে, কদর বেড়েই গেছে এর।”

বেতারের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছানো থেকে-

বেতার জগৎ বিক্রির এই দীর্ঘ পথে সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গী ছিলেন এই বীরেন্দ্রবাবু।

অবসর ও মৃত্যুঃ

দুর্ভাগ্যবশতঃ অবসরের পরে তবুও তিনি পাননি তেমন আর্থিক সুবিধে।

আক্ষেপ করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন, তবু তিনি ছাড়েননি প্রিয় বেতার সাথীকে।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ব্ল্যাকআউট, ব্রতকথা সমগ্র, সাত তুলসী,

বিশ্বরূপ-দর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হতাশা ও দুঃখের সংমিশ্রণে,

শেষ বয়সে বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি নিজেই

উল্লেখ করেছেন যে–

“ভাবতেই পারিনি, এভাবে সবাই আমাকে ভুলে যাবে।

তবে তা হলেও, বছরের সেই বিশেষ দিনটাতে আমাকে যে স্মরণে করবে, তাতেই আমি তৃপ্ত।”

বাঙালি হৃদয়ের মণিকোঠায় অবস্থান গ্রহণ করা,

প্রথিতযশা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে,

১৯৯১ সালের ৩ নভেম্বর, ৮৬ বছর বয়সে ত্যাগ করেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটুকু!!

(আপনি ভাবছেন আপনি স্বাধীন,

কিন্তু আপনার স্বাধীনতার উপর এতগুলো কর্পোরেট সেনা

ঘুমপাড়ানি ড্রোন চালাচ্ছে–

যে আপনি কবে কোথায় মাথা ঘোরালেন,

আপনার মগজের আগেই তারাই সিদ্ধান্ত নেয়।

পড়ুন– Click: ভারতের মাথার উপর ঘুরছে অদৃশ্য এক হাত–

যার ছায়াও ধরা যায় না!)

(Articlesবাংলা – আমাদের, আপনাদের পরিবার।

ইমেল আইডি দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হন।

ফলে যখনই এই ব্লগে কোনো নতুন লেখা পোস্ট করা হবে,

সবার আগে আপনিই পাবেন নোটিফিকেশন।

লেখাটা ভালো লাগলে–

শেয়ার করে বন্ধুদের পড়ার সুযোগ করে দিন।

মূল্যবান মন্তব্যে জানান কেমন লাগলো।)

Articlesবাংলা Bangla Articles, Quotes & Prose-Poetry / বাংলা প্রবন্ধ, উক্তি ও গদ্য-কবিতা।

Articlesবাংলা Bangla Articles, Quotes & Prose-Poetry / বাংলা প্রবন্ধ, উক্তি ও গদ্য-কবিতা।